Bande dessinée pour les accoucheuses traditionnelles

Constat

Les accoucheuses traditionnelles (AT) sont des femmes âgées, mères de famille. Succédant à leur propre mère, elles sont chargées par le village de s’occuper des naissances. Elles sont le plus souvent illettrées, ne parlent que la langue locale, et n’ont aucune connaissance d’obstétrique.

L’objectif de nombreux pays en développement est de confier la surveillance des grossesses et des accouchements à des sages-femmes. Cette proposition est théoriquement raisonnable, et probablement applicable dans les grandes villes. Mais en brousse, ce n’est encore qu’un vœu pieux, dont le commencement de réalisation se fera attendre encore de très nombreuses années.

Au village, les AT seront encore bien longtemps en première ligne et les femmes continueront d’accoucher avec leur assistance. Les distances entre le village et le centre de santé sont telles qu’il est impensable que les femmes en travail puissent faire le déplacement dans de bonnes conditions de confort et de sécurité sanitaire.

Il y a tellement de villages, tellement peu de naissances annuelles dans chacun, qu’une sage-femme ou une infirmière spécialisée affectée à chaque village ne pourrait occuper son temps.

Les pratiques traditionnelles des AT peuvent et doivent disparaître. Il n’est plus acceptable qu’elles tirent sur le cordon pour extraire le placenta, qu’elles appliquent des emplâtres sur l’ombilic, qu’elles fassent incantations et sacrifices quand l’enfant ne sort pas à temps, etc….

L’intégration des AT dans le fonctionnement des centres de santé communautaires (CSCOM1) est une nécessité, quel que soit le lieu de résidence, dans ou hors de l’aire de ce centre.

Cette intégration leur permettra de côtoyer des agents de santé mieux formés qu’elles.

Actions de la Fondation Leila Fodil

En 1993, Kani Kané, sage-femme du centre de santé du cercle de Ségou, avait la charge de la formation des AT. Elle avait acquis une renommée locale et nationale dans ce domaine. Elle a demandé à la Fondation Leïla Fodil de l’aider à former les accoucheuses traditionnelles du cercle de Ségou.

Cette expérience a duré 7 ans2.

L’UNICEF, qui avait abandonné cette formation, l’a reprise après nous.

Pour ne pas faire de concurrence aux centres de santé communautaire, seules les AT demeurant en dehors de leur aire d’influence (5 km de rayon) ont été formées.

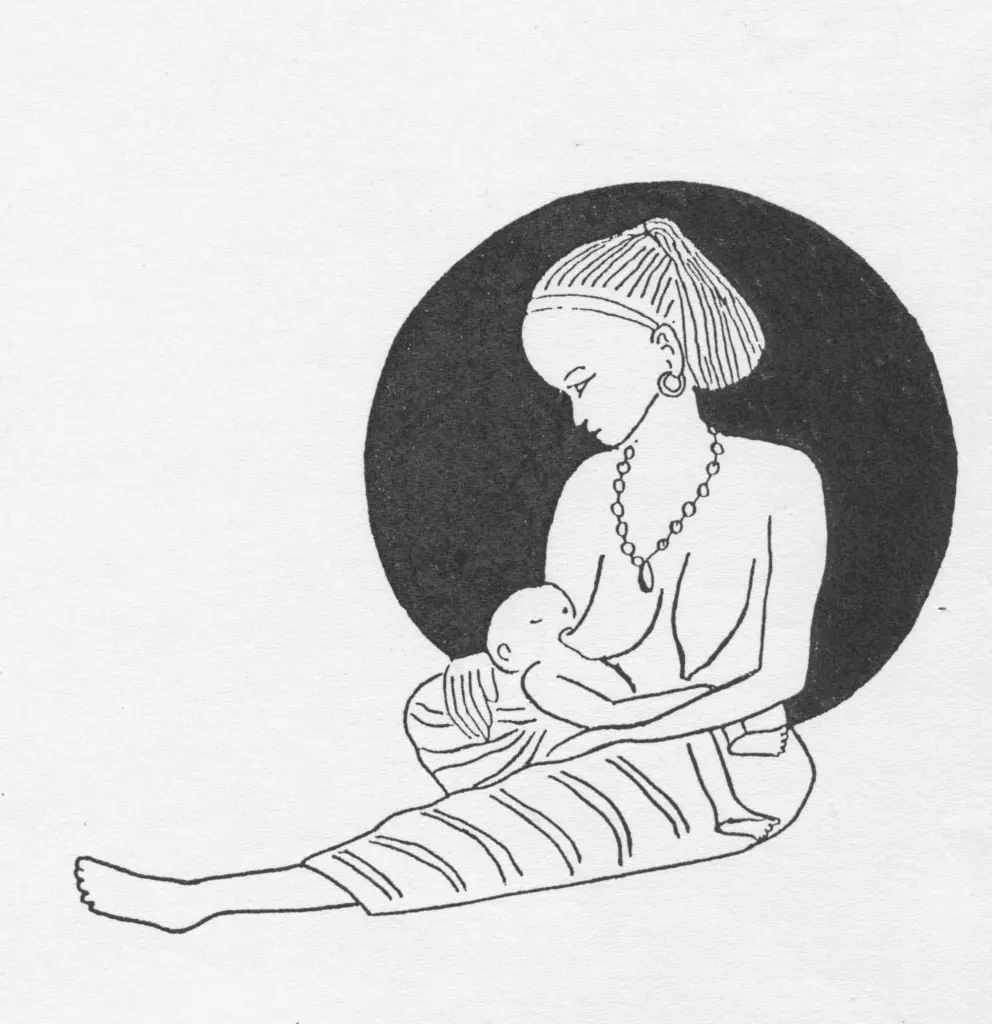

Pour accompagner cet enseignement et laisser aux AT un « document de référence », nous avons créé un livret en bande dessinée sans texte (voir l’article La BD pour les AT).

Ce manuel d’obstétrique en BD expose l’essentiel de ce qu’une AT doit savoir des soins aux femmes enceintes et aux nouveau-nés.

L’enseignement a été oral et démonstratif. Il a reposé sur la mémorisation des images du livret, en exposant chaque partie du programme, en répétant le discours et l’examen des pages du livret, en faisant la démonstration des gestes de soins en particulier le séchage des nouveau-nés à la naissance, en invitant les AT à répéter plusieurs fois ces gestes et les explications jusqu’à ce que les réponses soient bonnes.

Un exemplaire du livret a été donné à chaque AT à la fin de la formation, ainsi qu’un petit lot de matériel de soins simple.

365 AT ont reçu une formation dans 11 arrondissements du cercle, dont 111 de l’arrondissement central, villages situés à proximité de la ville de Ségou.

L’évaluation a été faite au cours d’une discussion entre sage-femme et AT. Des questions ont été posées en suivant le plan d’un questionnaire pré-imprimé.

Le livret a été examiné et on a demandé aux AT de commenter certaines pages.

Une grande patience a été nécessaire. La réponse des AT est en effet un discours imagé, répétitif. L’examinateur a dû écouter longuement, la bonne réponse définitive ne venant souvent qu’à la suite d’ébauches successives au cours desquelles l’AT a précisé progressivement sa pensée et clarifié sa réponse décisionnelle.

Les AT formées sont devenues des femmes ressources. Elles ont été reconnues et intégrées dans les équipes des CSCOM. Elles joueront un rôle de relai villageois, concentré sur le dépistage et la prévention, les soins très simples. Elles savent reconnaître les complications du cours de la grossesse et de l’accouchement qui nécessitent un transfert. Le nombre de morts maternelles a diminué. Elles ont un souci de l’hygiène : lavage des mains, flambage de la lame de rasoir qui servira à couper le cordon, pratique du pansement de l’ombilic.

Elles montrent leur intérêt pour le séchage de l’enfant à la naissance, car il l’aide à respirer ; la tétée précoce qui aide à l’expulsion du placenta, souci majeur des AT.

En revanche, la planification familiale n’a pas été reconnue comme très intéressante.

- Il y a un CSCOM dans chaque arrondissement : 30 pour le cercle de Ségou (700 000 habitants) ↩︎

- Nous avons reçu l’aide financière de la Caisse Nationale d’Épargne de la Charente pour la confection du manuel en BD ↩︎

Vous souhaitez accéder à la publication ?

Faites un don maintenant pour nous soutenir (10€ conseillés)

Le lien pour télécharger la publication est ci-dessous